(5). 地域分散DCカーボンニュートラル研究会(RDCN研究会)

◆目的

今回の事業想定モデルには、議論が必要だが、OGCとして国や自治体への提言につなげていくには、まずは、本年度以下のテーマでメンバーと考えていく予定である。

地方創生に関してのテーマで「分散データセンター」を考えると、地域の新たな事業モデルや税収入源を想像し、特に1741の市区町村※1ある中で自治体の少ない人口の自治体モデルを想像する。

※1:地方公共団体情報システム機構 都道府県別市区町村一覧

システム業界のテクノロジーの変遷から「分散データセンター」を考えると、煩わしいインフラマネジメントをクラウドで提供されている中、高速処理を実現するGPUサーバなどの消費電力量が多いものや、ネットワークレーテンシ―の速さが必要なものを置くプライベートクラウド環境をイメージするかもしれない。もしくは、分散化されたシステムが、有機的に連携し、1つのリソースとして稼働することを想像するかもしれない。

エネルギーのテーマから「分散データセンター」を考えると、特別高圧による電力需要があるデータセンターと違い、高圧もしくは低圧による電力需要しかない小さな建屋を想像するかもしれない。もしくは、詳しい方は、高密度な大きい消費電力の塊のシステムが入ると思うかもしれない。

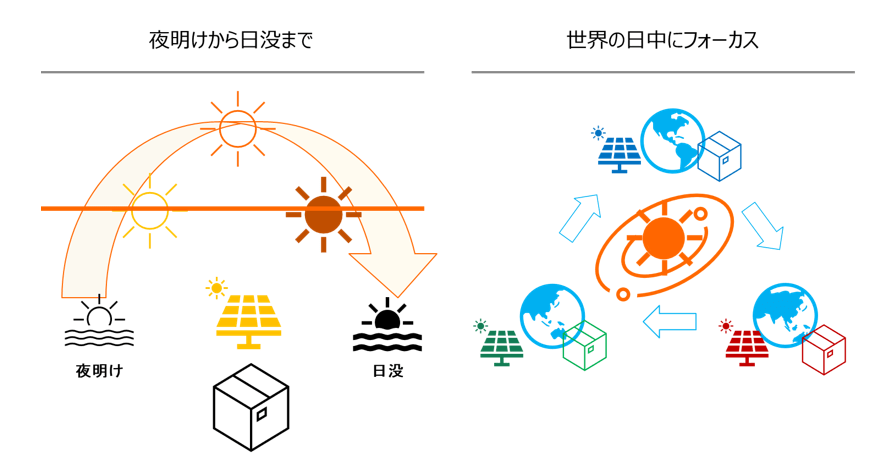

そこで発足準備メンバーと協議し、カーボンニュートラルを前提にした分散データセンターである上記テーマとともに、最適なエネルギー効率の環境に処理を移動させていくデータセンターをメンバーで分散化&共通化したものにならないか検討している。その為には、「様々な予測」モデルを踏まえた議論をしたいと思っている。

今回の目的としては、研究会のメンバー企業の誰が分散データセンターを設計しても、共通のモデルにより、共通の運用ができ、処理の塊が各社の分散データセンターを通っていくような形にしていき、提言できるようにしたいと考えている。

今回の事業想定モデルには、まだ議論が必要だが、OGCとして国や自治体への提言につなげていくには、まずは、本年度以下のテーマをメンバーと考えていく予定である。

1:システム

「分散環境それぞれを一つのシステムリソースとして活用できる領域の定義」

2:ファシリティ

「地方分散でのシステムリソースの定義と建物の基準」

3:エネルギー

「DCの消費電力を設定し、カーボンニュートラルを実現する発電所(蓄電池含む)の指針」

また、総務省はデータセンターに関する調査の中間とりまとめを出しており、補正をベースにしたデータセンターの予算を検討しており、総務省総合通信基盤局電気通信事業部

データ通信課と協議している。

【参考】総務省が、「デジタルインフラ(DC等)整備に関する有識者会合 中間とりまとめ3.0」を10月4日に発表している。

◆背景

・全体構想と各要素

「持続可能な社会」「SDGs」「サステナブル」このような言葉が日本社会に浸透し始めてしばらく経つが、国内のIT産業における「持続可能」とはどのようなものか。日本は少子高齢化に直面しており、2020年に1.26億人だった人口が2070年に9,000万人を下回り、高齢化率は39%の水準に達すると推計されている。

現在と同じような業界構造、ビジネスの仕組み、ITシステムの考え方では、今後さらに高度な発展が予測されるITシステムと、それを支えるインフラを開発・維持し、安定したサービスを提供することは難しいのではないかと考えている。

海外事業者が提供するサービスを利用する方法も考えられるが、はたしてそれは本当に日本が「持続可能」であると言えるのか。RDCN研究会は、このような課題に対する解決策のヒントを見出すべく、持続可能なIT基盤データセンター環境がどのようなものであるかを考え、そしてカーボンニュートラルをテーマに地域分散データセンターを中核にその構成要素をまとめ提言していきたいと考える。

◆活動内容

1:システム

「分散環境それぞれを一つのシステムリソースとして活用できる領域の定義」

2:ファシリティ

「地方分散でのシステムリソースの定義と建物の基準」

3:エネルギー

「DCの消費電力を設定し、カーボンフリーを実現する発電所(蓄電池含む)の指針」

上記をメンバーで進めていき、現在の地域分散データセンターの見学や、詳しいメンバーとのディスカッションを踏まえて、各社が賛同できる共通のモデルを作りたいと考えている。